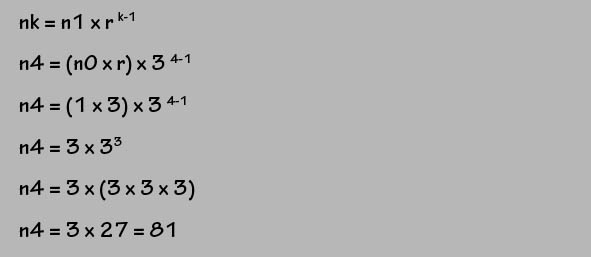

Caminhos,

caminhadas e descobertas

A vida era calma, vibrante e cada dia parecia durar além do

tempo que o relógio marcava. De quebra, tempo para também sonhar e festejar.

Idas e vindas a pé ou de bicicleta, permitiam apreciar e conhecer melhor a

paisagem. Paisagem no subdistrito de Barão Geraldo, em Campinas, que em 1980

era dominada por terrenos baldios delimitados por guias e ruas asfaltadas. O

local, denominado de Cidade Universitária, contava, àquela época, com poucas

construções. As casas existentes se concentravam ao longo da Avenida 1, que

dava acesso à entrada principal da Universidade Estadual, a Unicamp.

No início da primavera, em meados de setembro, chegavam as

chuvas. Eram elas que faziam germinar grande número de sementes, deixando os

solos dos terrenos baldios forrados de plântulas, que logo cresciam e

começavam a verdejar o campo, como se pode ver na sequência de imagens a

seguir.

Por volta de novembro-dezembro, então já bastante crescidas,

as plantas exibiam exuberante folhagem, flores e frutos. Das espécies ruderais

comuns naquele local, constituindo um mosaico de formas e cores, como se pode

ver na próxima imagem, destacavam-se: Ambrosia polistachia (Asteraceae), Croton

glandulosus (Euphrbiaceae), Panicum maximum (Poaceae), Solidago microglossa

(Asteraceae), Melinis minutiflora (Poaceae), Sida glasiovii, S. cordifolia

(Malvaceae) e Pyrostegia venusta (Bignoniaceae).

Surpresas e encantamento

Naquele ano, quem tinha por hábito observar o entorno

durante as caminhadas, certamente maravilhava-se com dois fatos inusitados.

De pronto, chamava a atenção, a abundância de

Croton

glandulosus cobrindo os terrenos baldios. Os indivíduos dessa espécie cresciam

adensados cobrindo grandes áreas. Alguns poucos eram encontrados isolados,

geralmente emergindo de gretas existentes nas sarjetas, para onde formigas

pequeninas carregavam as

sementes presas pela carúncula, estrutura esta localizada na extremidade superior, e que

serve de alimento a diversas espécies de formigas dispersoras. Não era raro

encontrar também pés de

Croton glandulosus emergindo de formigueiros

localizados no interior dos terrenos. Os pés plantados dentro dos formigueiros,

ao emergirem, propiciavam às formigas, que moravam ali, obter néctar sem ter

que percorrer longas distâncias; bastava subir pelo delicado tronco e percorrer

os ramos até os nectários florais e extraflorais dessa euforbiácea.

Se a grande quantidade de

C. glandulosus chamava a atenção,

um olhar um pouco mais atento nos maravilhava ainda mais: na copa dessas

plantas, que em geral atingem uns 90 cm, às vezes um pouco mais, insetos

coloridos em abundância nunca vista, muitos dos quais em cópula, ocupavam as

extremidades dos ramos onde surgem as infrutescências. É nos frutos que esses

insetos coloridos inserem o aparelho bucal, para sugar a seiva usada na

alimentação.

Fotografei parte daquilo tudo com a minha

Pentax Mx, uma máquina

fotográfica basicamente analógica, com fotômetro digital, na qual era acoplada

uma lente macro 50 mm. Naquela época, não tínhamos máquinas digitais, com as

quais se tira enormidade de fotos até conseguir uma ideal. Nas máquinas

analógicas, era usado filme em bobina, um pequeno rolo encaixado no corpo da

máquina. Depois das fotos batidas, o filme era rebobinado, retirado da máquina

e levado a um laboratório fotográfico para revelação da película, o que podia

demorar até uma semana. Sobre esse assunto preciso abrir aqui um espaço para

comentar um acontecimento que me foi muito pitoresco. Recentemente, eu trocava

mensagens por e-mail com o Dr. Valmir Antonio Costa, que identificava para mim

um parasitoide de cassidíneos, quando ele tocou nesse assunto e eu soube que

ele também vivera a “Era” dos filmes em rolo, com uma Pentax K 1000. Rimos, mas

é desconcertante, quando nos damos conta do avanço tecnológico ocorrido da

década de 1980 para cá.

Voltando aos insetos coloridos que povoavam o

C.

glandulosus, fiz uma montagem com fotos daquela época, que representa o que no

campo foi observado entre 1980-1983 e que pode ser conferido na representação

seguir. A cada nova mancha de

C. glandulosus da qual eu me aproximava, uma cena

parecida se repetia. Lindo de ver! Inesquecível!

Observe, nessa

montagem, que há um casal de adultos, com pequenas estruturas globosas de cor

branca no dorso (seta 1). Essas pequenas estruturas são ovos de uma mosca

parasitoide, Trichopoda pennipes, cujas larvas penetram no corpo do

hemíptero, seu hospedeiro, para se alimentar e crescer. Porém, ao que tudo

indica, parece que mesmo havendo mais do que um ovo por hemíptero, apenas uma larva

crescerá e poderá chegar à fase adulta. Na representação acima, um hemíptero

vermelho também pode ser visto parasitado por Trichopoda pennipes (seta 2), assim como um indivíduo na fase

jovem, fase de ninfa, carregando dois ovos na região dorsal (seta 3).

Aconteciam,

naquele momento, duas explosões populacionais: a de Croton glandulosus e a do inseto fitófago (fito = planta; fagos =

comer) policromático, um hemíptero, portanto, um inseto pertencente ao grupo

dos percevejos, cujo nome científico é Agonosoma

flavolineatum.

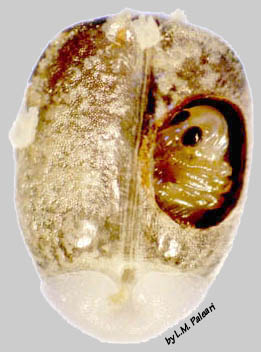

Esse tipo de

percevejo possui uma característica especial: o escutelo bastante desenvolvido,

recobrindo o abdome e dando aos indivíduos desse grupo (Scutelleridae),

a aparência de besouros. No entanto, como se pode conferir na próxima imagem

(A), em que A. flavolineatum suga

seiva em um fruto, o escutelo é uma peça única, não é como o par de asas

rígidas, os élitros (B) dos besouros.

Uma

herança associada ao sexo

Logo no

início dos estudos foi possível constatar que todos aqueles casais podiam dar

origem a descendentes férteis. Portanto, todos aqueles indivíduos pertenciam a

uma mesma espécie, que por ter essa diversidade de cor é considerada

policromática (= indivíduos de diversas cores) ou polimórfica (= indivíduos de

diferentes formas).

Constatei

também que, apesar de certas variações em alguns indivíduos, havia no conjunto

deles, 3 padrões básicos de cor, que retratei na imagem a seguir: listrado - “a”, pintado - “b” e vermelho - “c”. Observando

os casais no campo, foi possível verificar também que apenas as fêmeas exibiam

esses 3 padrões de cor, enquanto os machos eram sempre de padrão listrado

(“a”).

Nessa mesma

imagem acima, observe também os dois tipos de asas desse hemíptero: asa

anterior, hemiélitro (1) e asa posterior, membranosa (2). O par de asas

anterior e o par de asas posterior estão ligados ao tórax e alojados sob o escutelo,

sendo expostos quando o inseto voa.

Perguntas,

perguntas

e... mais perguntas!

Era

praticamente impossível observar no campo aquelas cenas todas com A. flavolineatum,

sem que diversas perguntas viessem à mente.

Por que três

padrões de cor na mesma espécie? Será que cada um oferece algum tipo de

benefício àquele inseto? Teria a ver com diferenças na capacidade de se

camuflar no ambiente e se safar de inimigos naturais? Ou os genes responsáveis

por esses padrões estariam também associados a outras características

fisiológicas que propiciariam certas vantagens quanto à capacidade reprodutiva,

longevidade, resistência a alguma condição climática etc.? Ou, talvez, tudo

isso acontecesse?

Será que na

população esses padrões de cor aparecem na mesma proporção e ao longo de todo o

ano?

E a herança genética

deles, como seria? Indivíduos de um padrão básico de cor, mas com traços de

outro padrão (ex. pintado com faixa unindo as 3 pintas; listrado com traços

vermelhos etc.) também se acasalariam e teriam descendentes férteis, por

exemplo? Indivíduos assim, exibindo traços de mais do que um padrão de cor,

seriam tão vigorosos quanto os demais?

Assim como

era impossível não fazer perguntas sobre aquele fenômeno, era tentador buscar

pelas respostas. Um desafio que resolvi encarar.

Arregaçando

as mangas e...:

Ao

trabalho!

Para começar

procurei saber quem era aquele inseto e o que já se conhecia sobre ele, ao

mesmo tempo em que resolvi aproveitar aquela situação de campo, para fazer um

levantamento da população e saber como ela e os diferentes padrões flutuavam ao

longo do ano, quem eram seus inimigos naturais etc.

Na década de

1980, não se dispunha de computadores e internet como acontece hoje, por isso,

todo o trabalho de levantamento bibliográfico era realizado em bibliotecas, apenas

com material impresso, e levava bem mais tempo. Se na biblioteca ao seu alcance

não houvesse o artigo desejado ou o livro, era preciso solicitar uma fotocópia ou

um empréstimo e esperar pela entrega dos correios, ou pelos meios internos das

universidades. E isso poderia levar, dependendo do caso, semanas.

Consulta a

coleções de insetos em museus era outra atividade demorada, que dependia de

viagens para visitas a diferentes instituições (nacionais e internacionais) ou de

solicitações de empréstimos dos espécimes depositados, que eram remetidos

também pelos correios. E isso também poderia levar semanas.

Engana-se

quem pensa que esse tempo de espera era uma perda de tempo. Diferente do que

acontece atualmente, em que a maioria das pessoas age de maneira irrefletida,

porque as buscas e respostas pela internet são imediatas, antigamente o tempo

de preparo para as buscas e de espera por resultados era tempo de pensar com

vagar, lapidar ideias, aprimorar projetos e tornar os trabalhos mais bem

acabados e consistentes. Em Ciência, tempo e pensar foram e continuam sendo

fundamentais.

Logo no

início da pesquisa, verifiquei que havia certa confusão quanto à identificação

daquele hemíptero, porque cada padrão estava registrado com um nome diferente. Além

disso, havia imagens de exemplares com os mesmos 3 padrões de cor, mas com

certas diferenças que sugeriam tratar-se de outra espécie. Problemas assim eram

relativamente comuns, porque os exemplares eram coletados sem dados da biologia

e ecologia e descritos com base apenas em caracteres morfológicos. Seria

preciso, portanto, para esclarecer a questão, fazer uma revisão do gênero Agonosoma, cujas espécies distribuem-se

pela América Central e América do Sul.

Dentre os

diversos registros que consultei, um deles deixou-me especialmente maravilhada:

Uma obra rara do século XIX, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, com

ilustrações belíssimas. Ilustrações essas que nada têm a ver com as fotografias

atuais tiradas, muitas vezes, sem o menor cuidado, sem qualquer critério. Eram

desenhos coloridos e tão perfeitos, que para mim estão muito além de um

registro fotográfico, não apenas pela beleza, mas pela precisão e qualidade das

cores e evidência dos detalhes morfológicos. Não sei quem foi o ilustrador, mas

certamente era um grande artista. Fiquei muito, muito impressionada.

Embora eu

não fosse sistemata e nunca fizera um trabalho de revisão, estudei o que havia,

reuni as observações e registros normalmente usados e organizei todos eles. Fiz

desenhos, em nanquim sobre papel vegetal, das estruturas das diversas partes do

corpo de machos e fêmeas da espécie. Depois esses desenhos foram fotografados

com uma máquina semelhante àquela que eu usara para fotografar o inseto e as

plantas no campo.

Por

meio de uma técnica de esmagamento de células das gônadas masculina e feminina

sobre lâmina para microscopia, liberei os cromossomos, que puderam ser observados,

fotografados ao microscópio óptico e usados para compor a caracterização de A. flavolineatum. Na imagem a seguir, pode-se

observar os cromossomos de células sexuais de testículo (A-B) e de ovário (C)

em meiose.

Os

cromossomos sexuais são os menores e diferentes entre si (heteromórficos) nos

machos e semelhantes entre si nas fêmeas, que são, respectivamente os sexos heterogamético e homogamético. As células que formam o corpo de A. flavolineatum, portanto as células

somáticas, possuem 10 XY cromossomos nos machos e 10 XX cromossomos nas fêmeas,

e se caracterizam por não possuir centrômeros localizados.

Alguns

exemplares de Agonosoma spp., para as

respectivas descrições e comparações gerais, eu recebi por empréstimo, outros

observei em suas coleções de origem e 3 exemplares do Hunterian Museum de Londres

foram observados em diapositivos. Colaboraram comigo permitindo-me analisar

exemplares de espécies de Agonosoma: Dr.

J. Eger, na Down AgroSciences

(Florida), o Britsh Museum de Londres, a Universidade Estadual de Pernambuco, o

Museu do Parque Nacional do Itatiaia, o Museu de

História Natural da Unicamp, o Museu de Zoologia da USP e o Museu Nacional da

Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Depois desses

passos iniciais, solicitei ajuda à Dra. Jocélia Grazia, sistemata e taxonomista

especialista em Pentatomidae. Gentilmente, ela leu o esboço do que eu

pretendia, deu algumas dicas importantes e me disse que eu estava no caminho

correto. Fiquei muito contente e segui em frente.

Na imagem a

seguir, encontram-se as espécies do gênero Agonosoma que foram observadas: A. flavolineatum (A a I) — ♂ listados no dorso e com ventre quase

sempre alaranjado; ♀ com dorso listado e ventre quase sempre esbranquiçado, ♀ pintada com ventre negro, ♀ vermelha com ventre negro —; A. Trilineatum (J-K) — ♂ listrado (J) com cores do dorso

semelhantes as de A. flavolineatum,

apresentado na imagem anterior “a” e ventre negro, ♀ listada como o macho (J), ♀ pintada com cores do dorso

semelhantes as de A. flavolineatum, porém

apresentado 2 manchas no tórax e 4 sobre o escutelo e ventre negro; A.

bicolor (L) — ♂ desconhecido, ♀ vermelha com ventre preto. A espécie

A. dohrni, descrita em literatura,

não foi localizada.

Como

se diz popularmente:

Uma

trabalheira!!!!!

Enquanto a

revisão do gênero acontecia, os levantamentos de campo também eram levados em

frente. Neles eu fazia a contagem e registro dos ovos e das ninfas, que eram

também identificadas quanto ao estádio em que estavam, e se havia sinais de parasitismo

e predação em ambas as fases. Os adultos

eram marcados com um pequeno número feito no escutelo com tinta nanquim, como indica

a seta das imagens a seguir, o que permitiria saber se ele estivera na área em

levantamento anterior. Além disso, eu registrava a presença de ovos do

parasitoide T. pennipes e se o adulto era jovem, recém transformado.

Esse

trabalho tem de ser muito cuidadoso, porque nem sempre os indivíduos estão evidentes,

mas, sim, bem escondidinhos, como se pode ver na próxima imagem de uma fêmea

vermelha de A. flavolineatum.

Ovos, que

são comumente colocados na face inferior das folhas, e as ninfas pequenas

também exigem atenção redobrada para serem encontrados nos levantamentos de

campo. Um trabalhão, como dá para perceber, ou um trabalho hercúleo, como se diria

com mais elegância.

Para mim, na

realidade, isso tudo era apenas trabalhoso. O prazer de realizar e de descobrir

coisas interessantes era muito maior do que o esforço físico. Essa situação era

muito diferente do desgaste que a preocupação constante, com as possíveis e

imprevisíveis capinas na vegetação, gerava. Mesmo depois de pedidos oficiais ao

subprefeito do distrito, para que a área onde eu realizava a pesquisa fosse

preservada até o final dos levantamentos, era preciso ficar sempre muito

atenta, porque funcionários não orientados chegaram a destruir a referida vegetação

por dois anos consecutivos. Na prática, por se tratar de vegetação anual, isso

significa atraso de dois anos e o risco dos insetos desaparecerem, assim como

surgiram nessa explosão populacional inexplicável. Naquela época não tínhamos

um prazo para finalizar o mestrado, como hoje em dia acontece, mas, mesmo

assim, tivemos um coordenador que ignorando esse fato e também as

especificidades de cada estudo dos demais pós-graduandos, enviou cartinhas com

prazos para a apresentação das dissertações, o que gerou pânico não só em mim como nos outros mestrandos. Esses prazos arbitrários acabaram por não se

confirmar, mas geraram um grande estresse em todos nós. Estresse totalmente desnecessário.

Mas,

voltando aos trabalhos realizados, os resultados dos censos também serviriam

para que se pudesse entender de que maneira não apenas a população flutuava ao

longo do ano, mas também cada padrão de cor. Essas possíveis variações poderiam

ajudar a responder parte das perguntas. No entanto, era preciso também, saber o

tempo médio de vida dessa espécie; quanto tempo uma ninfa demorava desde a

eclosão até a fase adulta; a quantidade média de ovos colocados pelas fêmeas ao

longo da vida; qual a proporção de machos e de fêmeas, inclusive de cada padrão

nas proles etc. Para conseguir tais dados, seria preciso obter e acompanhar

diversas desovas, registrando as datas em que cada uma foi depositada e que

cada ninfa eclodiu e depois se transformou em adulto. Registrar as datas de

morte de cada indivíduo e os ovos que não eclodiram.

Por isso, em

laboratório, adultos foram criados em viveiros para que se conhecesse a

biologia do desenvolvimento dessa espécie. É possível repetir a expressão

anterior: um trabalho hercúleo! Centenas de indivíduos observados um a um em

seu viveiro particular, com os respectivos registros diários: eclosão, mudanças de cada fase de vida, número de

ovos depositados por fêmea de cada casal, padrões de cor surgidos etc.

Verifiquei

que as fêmeas depositam ovos agrupados em arranjo

peculiar, próprio dessa espécie. Às vezes, um ou outro ovo ficava em desalinho,

mas, mesmo assim, o padrão geral é seguido. Cada desova possui quase sempre 14

ovos, de coloração esbranquiçada que, com o desenvolvimento do embrião, ganha

traços vermelhos correspondentes a certas partes do corpo, como se pode ver na próxima

imagem.

Como o tempo de desenvolvimento de cada indivíduo nas fases

de ovo, ninfa e adulto geralmente varia um pouco de um para os demais, seria

impossível dizer, por exemplo, qual o tempo de incubação dos ovos ou a

longevidade dos adultos de

Agonosoma flavolineatum ou de qualquer outra

espécie. Seria como dizer que os adolescentes brasileiros de 14 anos têm 1 m 65

cm, por exemplo, quando sabemos que cada adolescente nessa faixa de idade pode

ter uma altura maior ou menor do que 1 m 65 cm.

Por causa disso, só poderemos atribuir um valor de tempo de

desenvolvimento, seja de ovo ninfa ou adulto, como representativo de uma dada

espécie, se calcularmos o valor médio de cada fase. Isso significa somar tempo

de desenvolvimento de cada indivíduo de uma dada fase (ovo, ninfa, adulto),

dividir pelo total de valores de indivíduos que foram considerados nesse

somatório. Além disso, por sabermos que nem todos os indivíduos se

desenvolveram naquele exato tempo, para sabermos quanto o tempo de

desenvolvimento de um indivíduo pode estar distante daquela média, calcula-se

também o desvio padrão da média dentro de determinado grau de confiança (99% ou

95%, por exemplo).

Dessa forma, sabemos hoje que naquelas condições em que

foram conduzidos os estudos, as desovas possuíam um tempo de incubação — tempo

desde a oviposição ao nascimento das ninfas —, de aproximadamente 7 dias,

nascendo machos e fêmeas na mesma proporção. A fase de ninfa durou em torno de

41 dias, a de adulto macho 78 dias e de adultos fêmeas 200 dias.

Descobertas deveras interessantes

Com essas duas frentes de trabalho, uma no campo e a outra

no laboratório, foi possível compreender, pelo menos em parte, a importância de

diferentes padrões de cor. Os resultados sugeriram que genes responsáveis pelos

padrões pintado e vermelho deviam estar relacionados também a outras

características, que confeririam maior resistência a certas condições

climáticas, garantindo maior longevidade às fêmeas. Um comportamento mais comum

em fêmeas desses dois padrões é o de diapausa sequiosa. Isso significa que

esses adultos param de se alimentar e reproduzir durante o período mais seco do

ano, quando se abrigam sob a folhagem seca, em cantos de paredes e em gretas.

A diapausa é proporcionalmente mais longa em indivíduos

pintados e vermelhos, do que em listados. Esse comportamento foi detectado

tanto no campo como no laboratório durante o período seco do ano, que na região

em que estavam (22° 50’ S) acontece durante o inverno. No laboratório houve

duas fêmeas (pintada e vermelha) e um macho, que chegaram a ficar entre 8 e 11

meses em diapausa. Com mais fêmeas do que machos permanecendo em diapausa por

mais tempo, a longevidade média delas acabou sendo maior do que a dos machos.

Esse fenômeno, somado a registros de campo bastante

detalhados, como dos adultos, com características de não jovens, marcados após

o tempo seco (inverno) e de adultos com características de jovens, após o

desenvolvimento da primeira leva de ovos e ninfas transformadas, permitiu

explicar o tipo de flutuação dos padrões ao longo do ano. Descobri que

agrupando os adultos por geração (I - parental após o inverno; II primeira

geração de filhos ou F1; III – somatório da geração F1 e de uma nova geração

F2) detectava-se a existência de um padrão de flutuação, que se repetiu nos

dois anos de levantamento:

Geração I ♀ pintadas (~ 50%), ♀ vermelha (~35%) e ♀ listrada (~15%)

Geração II ♀ listrada (~ 42%), ♀ pintadas (~ 28%) e ♀ vermelha (~30%)

Geração II ♀ listrada (~ 31%), ♀ pintadas (~ 36%) e ♀ vermelha (~31%)

Com isso,

constata-se que fêmeas pintadas — que podem surgir em proles de fêmeas dos 3

padrões e só perdem em número médio de ovos para as fêmeas listradas —, assim

como as fêmeas vermelhas — que não surgiram em prole de fêmeas pintadas são as que menor quantidade de ovos colocam —

são, ambas, as mais resistentes ao período seco dos anos (inverno). Em

compensação, as fêmeas listadas, que resistem menos ao período seco, suplantam

as duas anteriores na geração II — são as que colocam maior número médio de

ovos e, em geral, surgem em maior número nas proles dos três tipos de fêmeas.

Apesar dessas marcantes alterações nas porcentagens de fêmeas pintadas e

listadas, da geração I para a geração II, com fêmeas vermelhas mantendo

aproximadamente a mesma porcentagem nos três momentos do ano (geração I, II e

III), a proporção geral entre os 3 fenótipos permaneceu

equilibrada.

Quem gostou

muito desse achado foi o Dr. Aquiles Piedrabuena (já falecido), que ressaltou o

valor da boa estatística descritiva para explicação de certos fenômenos. De

qualquer forma, será preciso um estudo genético mais aprofundado, para saber

quem são os genes responsáveis por essas características, como eles são

herdados e por quais outras características eles também são responsáveis, de

forma a favorecer cada padrão de maneira distinta e permitir o balanço deles três

na população.

Durante

essas investigações nas áreas ruderais da Cidade Universitária de Campinas, fui

descobrindo a riqueza de interações que insetos estabelecem com C. glandulosus e com outras espécies de

insetos. Deparei-me com muitas coisas interessantes, algumas das quais já

reveladas neste blog — aqui; aqui e aqui— e que futuramente, terão novas facetas

apresentadas.

E para

encerrar este post, apresentarei uma pequena lagarta de borboleta, cujo

comportamento me deixou perplexa. Ela estava tão bem camuflada, no ápice do

ramo de Croton glandulosus, que

custei a acreditar que estivesse ali. Note ao lado esquerdo da próxima figura,

que o corpo da lagarta (a) ainda está bastante coberto por pequenas folhas

fechadas e por botões florais. Para me certificar de que se tratava mesmo de

uma larva, retirei algumas das estruturas que a recobria. Em seguida, retirei

mais botões e folhas (imagem do lado direito), de forma que foi possível ver a

cor marrom claro com traços brancos do corpo da pequena lagarta (b) e as suas

pernas (c). Ela se fazia passar por uma inflorescência. Imagine... fazer-se

passar por uma inflorescência, enquanto cresce e se transforma em uma pequena

borboleta. Eu gostaria muito de ter presenciado

o trabalho dessa lagarta, de coletar e fixar sobre o próprio corpo, os botões

florais e pequenas folhas que retira de C.

glandulosus. Mas, infelizmente, essa foi a única ocasião em que me deparei

com essa espécie de lagarta, que deu origem a uma pequena borboleta da família

Lycaenidae. Que comportamento sofisticado ela tem. Sofisticadíssimo!

Agradecimentos: À Dra. Jocélia Grazia e ao Dr. Aquiles Piedrabuena (in memoriam), por terem me recebido tão bem e me

dado boas orientações naquele início da pós-graduação.

Referências

Bibliográficas

(para quem tiver interesse por mais

detalhes)

PALEARI, L.M. 1992. Revisão do gênero Agonosoma Laporte, 1832

(Hemiptera, Scutelleridae). Revista Brasileira

de Entomologia 36:505-520.

PALEARI, L. M. 1994. Variação sazonal de freqüência e abordagem

genética dos padrões de cor de Agonosoma flavolineatum Laporte, 1832

(Hemiptera, Scutelleridae). Revista

Brasileira de Entomologia,

38: 47-56

PALEARI, LM (1992) Biologia de Agonosoma flavolineata Laporte, 1832 (Hemiptera, Scutelleridae). Revista

Brasileira de Entomologia, 36 : 521-526.

Lucia Maria Paleari

lmpaleari@gmail.com